Kondektur bus wanita di Korea, yang dikenal juga sebagai 차순이 (chasuni), pernah menjadi bagian penting dari transportasi perkotaan di Korea pada tahun 1961 hingga 1989. Profesi ini lahir di tengah urbanisasi pascaperang yang pesat dan berakhir ketika otomatisasi sistem tiket mulai diberlakukan di seluruh armada bus.

Latar Sejarah dan Peran

Sistem chasuni muncul pada tahun 1961 untuk menutupi kebutuhan operasional armada bus yang meningkat seiring dengan meluasnya kota-kota di Korea. Mayoritas pekerjanya merupakan remaja putri migran asal desa, rata-rata berusia sekitar 17 tahun, yang datang ke kota seperti Seoul setelah menamatkan pendidikan SD atau SMP.

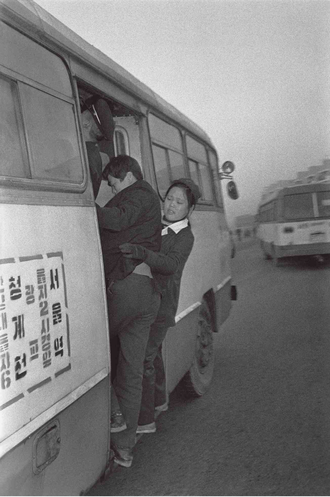

Tugas mereka meliputi memandu penumpang untuk naik-turun bus, mengumumkan halte, menjaga ketepatan jadwal, dan menagih ongkos penumpang. Pada jam sibuk, mereka mendorong penumpang agar muat dalam bus dan menahan yang hendak turun sebelum waktunya. Instruksi “Orai!”, adaptasi lokal dari kata “All right”, menjadi isyarat kepada pengemudi bahwa bus siap berangkat. Di tengah kepadatan ekstrem dan desain bus yang sederhana, peran ini membuat pergerakan harian pekerja kota tetap berjalan lancar.

Samsuni: Klasifikasi Pekerja Muda

Profesi kondektur berada dalam spektrum 삼순이 (sam-sun-i), sebuah label sosial yang merujuk pada tiga kelompok pekerja muda wanita, yaitu 식순이 (pengasuh atau pekerja rumah tangga), 차순이 (kondektur bus), dan 공순이 (buruh pabrik). Ketiganya memiliki pola demografis serupa, yakni penduduk asal desa dengan pendidikan terbatas yang mengirimkan sebagian besar penghasilannya untuk keluarga.

Pasca-Perang Korea, banyak anak yang menjadi yatim piatu dan pengasuhan institusional sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, sehingga arus pekerja perempuan muda ke sektor domestik dan jasa meningkat. Memasuki pertengahan 1970-an, pergeseran hierarki ekonomi mulai terjadi.

Pada 1975, rata-rata gaji bulanan kondektur tercatat sekitar 22.347 won, sedangkan untuk menghidupi rumah tangga beranggotakan lima orang membutuhkan biaya sebesar 78.054 won. Meskipun upah bulanan yang diterima masih tertinggal dari biaya hidup, sebagian pekerja berpendapat profesi chasuni memberikan mobilitas dan ruang gerak lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan domestik lainnya. Banyak yang tetap menabung sambil mengirimkan hingga sekitar 60 persen penghasilannya ke rumah, kerap kali digunakan untuk mendukung pendidikan saudara laki-lakinya.

Kondisi Kerja

Jam kerja chasuni berlangsung sangat panjang, di mana mereka sering kali bekerja hingga 19 jam per hari mulai dari pukul 04.00 pagi hingga tengah malam. Di sela-sela trayek, kondektur membersihkan bus dan menjalankan titipan tugas, sehingga waktu istirahat nyaris tidak ada. Akomodasi yang disediakan perusahaan umumnya sederhana dengan fasilitas terbatas. Risiko kesehatan muncul dari durasi kerja, paparan cuaca, dan kondisi armada, sementara ancaman kekerasan maupun pencurian dapat terjadi di tengah padatnya penumpang.

Salah satu isu yang memicu protes adalah praktik penggeledahan badan untuk mencegah kecurangan ongkos. Tindakan ini menimbulkan perdebatan publik dan menjadi simbol relasi kerja yang timpang. Penolakan terhadap penggeledahan berkontribusi pada menurunnya jumlah pelamar chasuni pada awal 1980-an. Perusahaan mencoba untuk memperbaiki kondisi dan upah, namun tantangan rekrutmen tetap bertahan.

Otomatisasi dan Hilangnya Profesi

Kemajuan teknologi akhirnya menjadi solusi dari berkurangnya tenaga kerja chasuni. Pada 1985, sistem kotak ongkos otomatis diperkenalkan secara luas. Penumpang mulai memasukkan ongkos secara langsung ke perangkat, membuat fungsi pemungutan manual tidak lagi diperlukan. Perubahan ini bergulir dengan cepat, dan pada 1989, profesi kondektur bus wanita tidak lagi ada.

Peralihan ini mencerminkan transformasi ekonomi Korea dari padat karya ke basis teknologi yang lebih tinggi. Dalam waktu yang sama, akses pendidikan dan pilihan kerja bagi wanita muda semakin meluas, sehingga suplai tenaga kerja untuk peran lama menyusut.

Jejak di Film: Dari Melodrama ke Kritik Sosial

Kisah chasuni terekam kuat dalam sinema dekade 1970–1980-an. Film “Yeong-ja’s Heydays” (1975) menempatkan kisah pengalaman kondektur sebagai salah satu fokus dalam perjalanan tokoh utama dari desa ke kota. Film tersebut menyoroti konsekuensi urbanisasi cepat terhadap pekerja perempuan muda.

Enam tahun kemudian, “The Maiden Who Went to the City” (1981) ditayangkan. Film ini menampilkan sisi operasional profesi chasuni secara lebih rinci, termasuk rutinitas kerja, interaksi dengan penumpang, dan isu penggeledahan badan. Pendekatan ini memindahkan fokus dari moral individu ke struktur kerja dan kebijakan perusahaan pada masa itu.

Kedua film tersebut memperlihatkan bagaimana peran kondektur menjadi medium untuk membaca perubahan sosial. Representasi layar lebar membantu mendokumentasikan transisi dari kerja manual intensif menuju sistem yang makin terstandardisasi.

Ingatan kolektif tentang profesi chasuni muncul kembali dalam drama televisi. Pada 2025, drama “A Hundred Memories” yang dibintangi oleh Kim Da-mi dan Shin Ye-eun menempatkan kondektur perempuan era 1980-an sebagai tokoh utama. Drama yang ditulis oleh Yang Hee-seung ini berhasil mencapai rating penonton sekitar 7,482 persen untuk kanal kabel, menandai minat publik yang cukup tinggi terhadap penggambaran masa transisi tersebut. Sutradara menekankan pendekatan yang berfokus pada kehidupan sehari-hari dan emosi para pelakunya ketimbang sekadar menampilkan properti periode saja.

Popularitas drama ini menunjukkan ketertarikan baru pada fase pembangunan ketika kerja manusia menjadi penggerak utama mobilitas kota sebelum otomatisasi mengambil alih. Selain itu, serial tersebut juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana pengalaman kerja perempuan muda membentuk struktur keluarga, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga.

Perjalanan profesi chasuni merupakan cerminan dari urbanisasi yang pesat, pembagian kerja berbasis gender, dan lompatan teknologi. Dari 1961 hingga 1989, peran ini menjaga mobilitas kota di tengah keterbatasan infrastruktur dan desain armada yang sederhana, lalu meredup seiring dengan hadirnya sistem pembayaran otomatis.