Kim Il-sung (1912–1994) dikenal sebagai pendiri dari Republik Rakyat Demokratik Korea serta pemegang gelar “Presiden Abadi.” Ia memimpin sejak Korea Utara diproklamasikan sebagai negara resmi pada 9 September 1948 hingga wafatnya pada tahun 1994. Selain perannya di dalam negeri, Kim juga membangun jejaring diplomasi yang menonjol pada masa Perang Dingin, termasuk koneksinya dengan Presiden Sukarno di Indonesia yang meninggalkan penanda simbolik berupa anggrek Kimilsungia pada 1965.

Baca Juga: Bunga Bernama Pemimpin Korut, KimIlsungia dan Kimjongilia

Karier Kim Il-Sung

Lahir dengan nama Kim Song-ju pada 15 April 1912 di Mangyongdae, Kim tumbuh dalam keluarga Presbiterian. Ayahnya, Kim Hyong-jik, aktif di gereja, sementara kakek dari pihak ibunya adalah seorang pendeta. Keluarganya berasal dari klan Jeonju Kim, namun mengalami kemerosotan ekonomi pada abad ke-19.

Pendudukan Jepang memaksa keluarganya untuk mengungsi ke Manchuria pada 1920 setelah penumpasan Gerakan 1 Maret. Di pengungsian, Kim perlahan-lahan menyerap paham perlawanan anti-Jepang. Ia bergabung dengan organisasi pemuda komunis, ditangkap pada 1929, dan dibebaskan pada 1930. Pada dekade 1930-an, ia kemudian bergerilya melawan Jepang dan mengadopsi nama perjuangan “Il-sung.”

Kapasitas organisasional Kim berhasil menarik perhatian otoritas militer Soviet. Ia mendapat pelatihan militer dan politik di bawah koordinasi Moskwa dan secara formal bergabung dengan Partai Komunis. Selama Perang Dunia II, Kim bertugas sebagai mayor di ketentaraan Soviet yang memimpin kontingen Korea. Pada masa ini, ia menikah dengan Kim Jong Suk dan pada tahun 1942 putra mereka, Kim Jong Il, lahir. Pengalaman perang, jaringan politik, dan dukungan dari Soviet menjadi modal penting bagi langkah politik Kim Il-sung setelah 1945.

Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka jalan bagi kepulangan Kim ke Korea yang telah terbagi dua, di mana Soviet menduduki bagian utara Korea dan Amerika Serikat di selatan. Di utara, otoritas Soviet mendorong pembentukan struktur administratif lokal. Kim ditunjuk untuk memimpin Komite Rakyat Korea Utara yang kemudian berkembang menjadi basis dari Partai Pekerja Korea.

Dalam beberapa tahun, Kim mengonsolidasikan kekuasaan melalui pembentukan lembaga negara dan partai. Proklamasi Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948 menandai pengukuhannya sebagai perdana menteri pertama dari Korea Utara. Setelah merangkap jabatan ketua Partai Pekerja Korea, ia memegang kendali atas pemerintahan dan struktur partai.

Perang Korea dan Konsolidasi Negara

Pada 1950, Kim mendorong rencana reunifikasi di bawah kendali utara. Setelah meyakinkan Josef Stalin dan Mao Zedong, serangan ke Korea Selatan dilancarkan pada 25 Juni 1950, yang kemudian memicu pecahnya Perang Korea. Pertempuran berakhir setelah tiga tahun dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga garis demarkasi militer masih bertahan hingga kini.

Dampak perang dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk memperkuat institusi negara, memperluas peran militer, dan menata ulang elit politik mereka. Di fase ini, pola kepemimpinan yang terpusat makin menegaskan posisi Kim sebagai figur inti dalam perencanaan politik, ekonomi, dan keamanan.

Pada dekade 1950–1960-an, Kim merumuskan prinsip juche yang diposisikan sebagai prinsip dasar negara. Juche menekankan kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Secara praktik, gagasan ini membingkai kebijakan industri yang dikelola negara, prioritas pada sektor pertahanan, serta pola hubungan luar negeri yang berhati-hati terhadap ketergantungan pada Uni Soviet maupun Tiongkok.

Seiring berjalannya waktu, juche juga menjadi kerangka penataan suksesi. Pada tahun 1980, Kim Il-sung mendorong kenaikan Kim Jong Il ke posisi kunci di partai dan militer. Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada fase awal berangsur melambat pada 1970–1980-an. Meskipun begitu, juche tetap dipertahankan sebagai landasan ideologis dalam kebijakan negara.

Baca Juga: Akhir Kalender Juche di Korea Utara

Hubungan dengan Indonesia

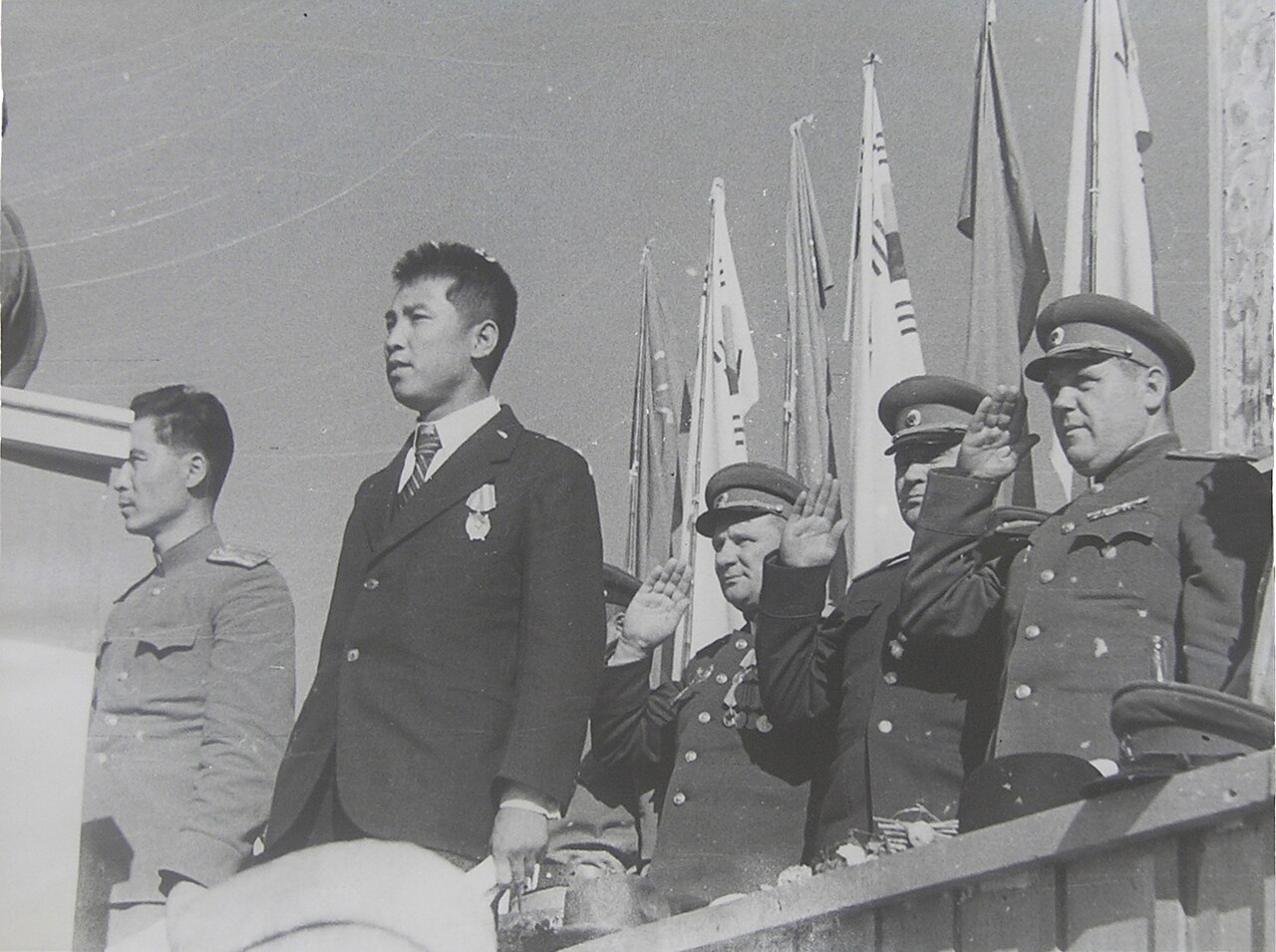

Hubungan Kim Il-sung dengan Presiden Sukarno dimulai pada pertengahan 1960-an. Keduanya memiliki pengalaman perjuangan anti-kolonial dan mengupayakan jalur nonblok di tengah menguatnya Perang Dingin. Kunjungan kenegaraan Kim ke Indonesia pada 1965 menjadi puncak kedekatan diplomatik ini.

Dalam kunjungan tersebut, Sukarno menamai spesies anggrek baru dengan nama Kimilsungia. Penamaan itu menjadi simbol pertukaran diplomatik dan komunikasi politik antara dua negara yang baru merdeka serta berupaya menegaskan otonomi kebijakan di tengah polarisasi global. Di Korea Utara, bunga Kimilsungia kemudian hadir dalam berbagai pameran dan perayaan sebagai penanda hubungan internasional di era kepemimpinan Kim.

Pada April 1965, Universitas Indonesia menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Kim Il-sung. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro, Rektor UI ketika itu, semula menyiapkan penghargaan dalam bidang ilmu sosial. Atas rekomendasi Sukarno, bidangnya diubah menjadi teknik untuk menyoroti pembangunan industri Korea Utara pada awal 1960-an.

Penganugerahan gelar awalnya akan dilaksanakan di Kampus Salemba, namun acara tersebut dipindahkan mendadak ke Istana Negara karena pertimbangan keamanan. Upacara berlangsung pada 15 April 1965. Dalam pidato ilmiah berjudul “Prinsip Kemandirian dalam Perjuangan Revolusioner dan Pembangunan Negara,” Kim memaparkan gagasan inti juche. Penganugerahan ini menempatkan Kim dalam jajaran penerima kehormatan asing di Indonesia, sejalan dengan strategi diplomasi Sukarno melalui NEFO dan GANEFO.

Warisan Politik

Kim memimpin hingga akhir hidupnya pada 1994. Setelah wafat karena serangan jantung, gelar “Presiden Abadi” dipertahankan sebagai penanda simbolik kontinuitas negara. Struktur kelembagaan yang dibangun pada masa pemerintahannya, bersama dengan perumusan juche dan konfigurasi suksesi, membentuk pola dasar politik dan kebijakan Korea Utara pada dekade berikutnya.

Kisah Kim Il-sung berkaitan erat dengan sejarah Asia Timur pascakolonial serta Perang Dingin. Di dalam negeri, ia membangun sistem politik yang sangat terpusat dan menempatkan juche sebagai prinsip pengarah. Di luar negeri, ia memanfaatkan jaringan diplomasi dengan negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia.

Hubungannya dengan Sukarno, penamaan Kimilsungia, dan penganugerahan gelar doktor kehormatan dari Universitas Indonesia menjadi bagian dari arsip diplomasi Indonesia pada 1965. Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bagaimana simbol, pidato, dan upacara akademik digunakan untuk menandai posisi politik dan orientasi kebijakan pada masa yang ditandai oleh kompetisi ideologi global.